一ヶ月前から購入、微調整、細工を繰り返していたPCが大方仕上がった。

比較用に一般的にありがちなサイズのATXケースを並べてみたが、やはり大きさの違いに笑うしかない。一般人に見せたら左のケースでも「何コレ?すごい大きいけどパソコン?」って反応が返ってくるはずなので、今度は是非右のシロモノを見せたときの反応が知りたいところだ。今回このP193なんだけど、ショップが提供したまま使うのは芸が無さ過ぎるということで、とりあえず意味もなくHDDを積みまくる。やるならとことんやってしまえと、M/B側のSATAケーブルコネクタ口が埋まるまで接続した。さぞかし負荷がかかるんだろうなと思っていたが、HDDのS.M.A.R.T値をチェックしたところ意外と熱くない。HITACHIの割りに30度台をキープしたまま12時間を超えても安定動作を続けてくれる。これは予想外すぎて面白くない。しかし、P193の構造的問題として、上下段に分割するデュアルチャンバーが熱された空気が上部へ逃れるのを妨げているような気がしてならないので、前から後ろへ向けて、空気の流れを作ってやろうと思う。今は秋の深まる時期だからこれだけど、夏場にフロントファンなしは流石に厳しいだろう。普段のPCの使用方法は、長時間電源を入れっぱなしにすることもよくあるので、とにかく熱に対しては余裕をもっておきたい。前回のマザーがPCが不調に陥ったのも熱とエアフローの問題だった。同じ轍は踏まないよう今度こそきっちり対策を講じるのが、今回のPCの基本方針だ。

まず行ったのは、押入れのPCジャンク品が適当に突っ込まれた通称「何でもダンボール」に転がっていた120mmケースファン(Owltech製/回転数不明)を取り付けた。が、これが失敗だった。吸気時の正面フィルターを通じて、爆音が響いて一週間で対策を迫られることになる。そこで今度はちゃんと出処の分かるケースファンを買ってきて取り付けることにした。そこで今回選んだのは、Gentle Typhoonの14番。回転数弄らなくてもジャンクの120mmよりノイズ音がずっと少ない。さすが安牌と言われるだけのことはある。っていうか楽すぎて、なんか後から考えると余計なことしないほうが良かったなと思う。とは言え買ってしまったものは仕方ない。風サーバーを利用して今回はこの2台のケースファンの回転数を落として静音化させることにした。ちなみに、P193の場合、デフォルトでサイド200mmファン、天板140mmファン2台、リア120mmファン1台という無駄にファンの多い仕様になっています。デフォルトのファンは全てそれぞれにデフォルトのファンコンがついているので、余計な気遣い無用なのはありがたい。ただ、これだけファン付けまくるとケース内の気圧は一体どうなっているのか。前のPCはここで失敗して負圧がかなり強いケースで、自然吸気でどんどん埃が入ってしまった。そこで今回はリアのブラケットは市販の穴無しタイプに交換して全部塞ぐ。P193はケース基本付属品に穴開きブラケットしか用意されていないのが不満点。Antec公式販売の備品リストにも掲載されていないので、上手く適合するのか不安だったが、市販のもので十分だった。

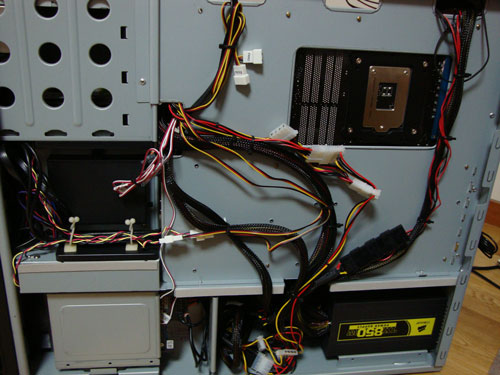

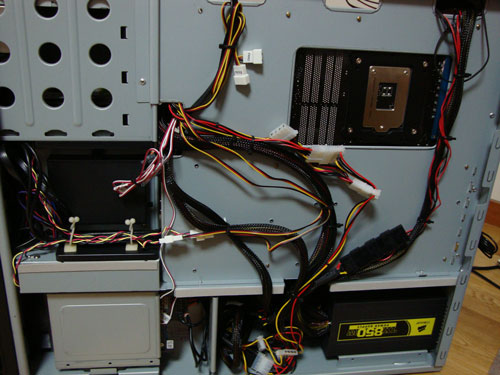

同時コントロール4個の内、今回使用するのは2個のみ。コネクタが多いのと一度組み込むと何度も取り外したりするのが面倒くさい構造なので、今回は使わない2本のファンコネクタと熱感知用コードも軸に繋げるだけ繋いで、あとはこのままケース裏へご案内。色取り取りで数も多いコードは、ホームセンターで購入してきた結束タイとコード用のガイドを利用して壁を這わせる。そのまま裏へ追い出したら、裏でケースファンの3pinを接続。余分なコード類は裏で一括りにして放置。こういうときに裏配線が基本で出来るP193は便利だ。

もう少し裏もすっきりさせたいんだけど、この電源がコード一体型で融通が利かないから、下段の電源脇はコードで埋まっています。これだと下段チャンバー内の空気がますます淀みそうだけど対応のしようがない。プラグイン型はこういう時本当にありがたいと思う。そういえば以前プラグイン型の予備コネクタを紛失して右往左往したことはある。サポートに問い合わせを行ったところバラ売りなしの、コードパック単位で販売、費用が送料込みで3~4000円かかると聞いて驚いた。

結局、内部も結構すごいケーブル数になった。HDD用のSATAコネクタが7本。工学ドライブ用SATAコネクタ、フロントパネル用SATAコネクタがそれぞれ1本。その他フロントUSB、スイッチコネクタ、M/B電源コネクタがところ狭しと這いずり回っています。自分でも何がどのコネクタなのか見分けが付かないので、オフィスや学校で使われるインデックスシールにデバイス名などをメモ書きして、ペタペタと貼り付けまくってます。そしてこれだけ積めたけど、まだ5インチベイと2.5インチベイが一つずつ残っている。何入れようかなあ…。

半分しか使っていないと、何だか損した気になる。